Hongos de 8 metros llenaron la tierra hace 400 millones de años y nadie sabe qué eran

Prototaxites, un fósil de 400 millones de años, podría ser una rama completamente nueva en el árbol de la vida, distinta de hongos, plantas o animales.

Un estudio reciente ha revelado que Prototaxites, un organismo fósil gigante del Devónico, podría no pertenecer a ninguno de los tres grandes reinos de la vida conocidos. Esta forma de vida, que dominó los paisajes terrestres hace más de 400 millones de años, presenta características únicas que la excluyen de plantas, hongos y animales. Investigahhdores de la Universidad de Lieja proponen que representa un linaje eucariota independiente que alcanzó la complejidad multicelular por su cuenta. El hallazgo obliga a replantear los cimientos de la clasificación biológica y sugiere que la historia de la vida es mucho más diversa de lo que se pensaba.

Una identidad incierta durante siglos

Desde que se descubrieron los primeros fósiles de Prototaxites en 1843, este organismo ha desafiado la comprensión científica. Inicialmente fue confundido con madera fósil por su forma de tronco, pero décadas de análisis han oscilado entre clasificarlo como planta, alga o hongo. En 2007, un estudio isotópico sugirió que se alimentaba de materia en descomposición, como los hongos, inclinando la balanza hacia ese reino. Sin embargo, su tamaño descomunal y estructura anatómica compleja nunca encajaron del todo.

Medía hasta 8,8 metros de altura y un metro de ancho, dimensiones impensables para hongos actuales. Estas contradicciones lo convirtieron en uno de los mayores enigmas paleobiológicos, al borde entre reinos pero sin encajar plenamente en ninguno. Las clasificaciones tradicionales, basadas en características modernas, parecen insuficientes para describir la diversidad de formas de vida que existieron cuando los ecosistemas terrestres apenas emergían.

Un linaje perdido y único

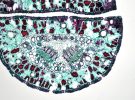

El nuevo estudio de 2025, liderado por Corentin Loron, analizó especímenes de Prototaxites taiti hallados en el famoso yacimiento del chert de Rhynie, en Escocia. La investigación reveló que el organismo carecía de quitina —presente en los hongos— pero contenía compuestos parecidos a la lignina, típicos de las plantas. Además, sus estructuras tubulares mostraban patrones de ramificación y reconexión sin equivalentes conocidos.

Estas evidencias sugieren que Prototaxites podría haber seguido una trayectoria evolutiva totalmente independiente, desarrollando su propia forma de multicelularidad. Se trataría, en palabras de los autores, de un “linaje perdido” de eucariotas, un experimento biológico que prosperó y desapareció sin dejar descendencia moderna. Esto implica que los grandes reinos actuales no reflejan la totalidad de la diversidad eucariótica temprana, y que múltiples formas de vida compleja pudieron haber existido y extinguido antes de consolidarse las líneas evolutivas conocidas.

Gigantes entre musgos y líquenes

El contexto temporal de Prototaxites también es clave para entender su impacto. Este organismo existió entre hace 420 y 370 millones de años, cuando los primeros ecosistemas terrestres estaban formados principalmente por musgos, líquenes y pequeños invertebrados. En ese paisaje primitivo, Prototaxites dominaba como el organismo más alto, superando en tamaño a cualquier planta de la época.

Este gigantismo temprano plantea preguntas fascinantes: ¿cómo logró este organismo estructuras tan grandes sin competencia clara? ¿Qué ventajas ofrecía esa altura en un ecosistema en miniatura? Su presencia masiva indica que cumplía un papel ecológico relevante, posiblemente como descomponedor dominante o incluso como reservorio microbiano. Pero su biología sigue envuelta en misterio, con mecanismos reproductivos y procesos metabólicos aún desconocidos.

Un fósil que reescribe la evolución

La propuesta de que Prototaxites constituye una nueva rama del árbol de la vida no es menor. De confirmarse, implicaría que los caminos hacia la vida multicelular fueron más diversos de lo que sugiere la historia evolutiva moderna. Hasta ahora, se creía que la complejidad multicelular surgió principalmente en tres linajes: animales, plantas y hongos. Prototaxites rompería ese esquema al representar una cuarta vía, extinta pero crucial.

El hecho de que no haya dejado descendientes conocidos sugiere también que la evolución temprana de la vida terrestre estuvo marcada por experimentos biológicos que no sobrevivieron. Esto amplía radicalmente nuestra comprensión de la biodiversidad pasada y resalta lo incompleto de los modelos actuales. El árbol de la vida, tal como lo concebimos, podría ser solo una de muchas configuraciones posibles que alguna vez existieron.

El enigma que persiste

A pesar del avance, muchas preguntas permanecen sin respuesta. No se han hallado estructuras reproductivas claras en los fósiles, lo que impide saber si Prototaxites se reproducía por esporas, fragmentación o algún otro método desconocido. Tampoco se comprende del todo cómo metabolizaba los nutrientes ni cómo interactuaba con otros organismos de su entorno.

Otro gran misterio es su extinción: ¿qué condiciones llevaron a la desaparición de un organismo tan dominante sin dejar rastro evolutivo? Comprenderlo podría aportar claves sobre la estabilidad y fragilidad de los primeros ecosistemas terrestres. La ciencia sigue escarbando entre las capas del pasado, en busca de datos, fósiles mejor conservados o nuevas tecnologías de análisis molecular que permitan decodificar el legado de Prototaxites.

Un árbol de la vida más frondoso

La historia de Prototaxites nos recuerda que la evolución no es una línea recta, sino un bosque denso de posibilidades, muchas de las cuales se extinguieron antes de florecer del todo. Este fósil gigante, que alguna vez fue el ser más alto de la Tierra, vuelve hoy para recordarnos cuán poco conocemos de nuestras propias raíces biológicas.

Si confirmamos que fue parte de un linaje perdido, estaremos frente a una nueva rama, no solo en el árbol de la vida, sino en la forma en que pensamos la vida misma. Un pasado más raro, más rico y más ramificado de lo que jamás imaginamos.

Comentarios cerrados

Prueba Smartgyro Crossover X2 Pro: una fusión de potencia y estilo

Prueba Smartgyro Crossover X2 Pro: una fusión de potencia y estilo  ¿Caldera de gas o bomba de calor? Descubre cuál es más eficiente y contamina menos

¿Caldera de gas o bomba de calor? Descubre cuál es más eficiente y contamina menos  Paneles solares: una inversión rentable y sostenible para el futuro

Paneles solares: una inversión rentable y sostenible para el futuro